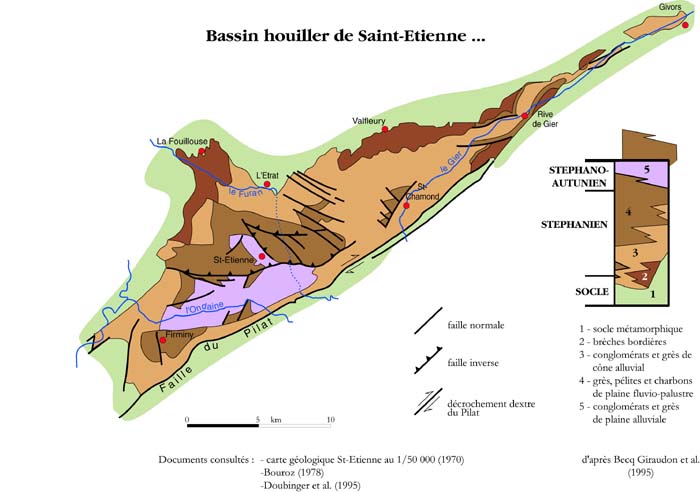

Le bassin houiller de Saint Etienne est un grand synclinal, peu plissé mais très fracturé, coinçé entre les monts du Lyonnais au nord et les monts du Pilat au sud. Durant le Carbonifère (de -355 MA à -295 MA), ce bassin était une vaste plaine marécageuse qui a été peu à peu comblée par les sédiments issus de l'érosion des montagnes qui l'entouraient et de la décomposition des végétaux qui y poussaient. Ce sont ces derniers qui se sont ensuite tranformés en charbon sous l'action du poids des sédiments. Même si toutes les strates du bassin contiennent des niveaux carbonés, seules les couches du Stéphanien moyen renferment du charbon à haut rendement énergétique (anthracite) car c'est à cette époque que le développement des végétaux a été le plus intense.

La stratigraphie du bassin de St Etienne est extrêmement complexe en raison du grand nombre de failles qui le découpent et de la difficulté à délimiter les différents étages. C'est Charles-Emmanuel Grüner qui synthetisa le premier l'ensemble de ses connaissances sous la forme d'une carte dont s'est inspirée celle ci-dessous. Schématiquement, le Stéphanien se compose d'une même série se répétant plusieurs fois: grès grossier -> grès fin -> argilites -> houille maigre -> houille grasse -> houille maigre -> argilites, etc... Une telle série témoigne des oscillations courant fort / courant faible (voire stagnant) que l'on retrouve aujourd'hui dans nos cours d'eau, de leur apparition sous la forme de torrents à leur disparition sous la forme de bras morts qui se comblent peu à peu. A certains endroits du bassin houiller, des roches d'origine volcanique s'intercalent dans la série houillère. C'est le cas du "gore vert" de la Grand-Croix qui est une rhyolite altérée du Permien, du "Crêt de St-Priest-en-Jarez" qui est composé de geyserites (grès silicifiés par l'action d'un flux hydrothermal) et du "gore blanc" de la Béraudière qui est une cinérite.

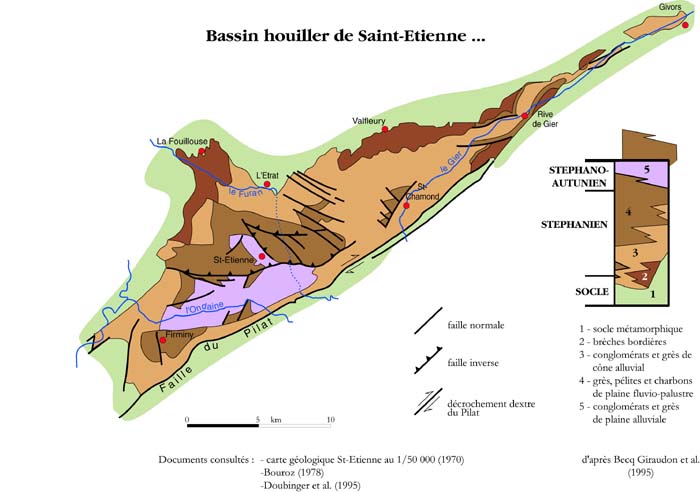

L'Histoire et le développement de l'agglomération stéphanoise reposent essentiellement sur les richesses du sous-sol... Dès le Moyen-Age, les paysans du Forez venaient exploiter les affleurements naturels de charbon à l'automne pour assurer leur chauffage durant la mauvaise saison. Les premières mines souterraines ont été creusées au début du 18ème siècle mais n'ont atteint leur apogée qu'entre les deux guerres mondiales avec l'apparition de techniques d'exploitation à de grandes profondeurs (-695m au Puit Couriot). Ainsi, en deux siècles d'exploitation minière, plus de 500 millions de tonnes de charbon ont été sorties du bassin houiller! Petit village à l'origine, Saint Etienne s'est rapidement agrandie grâce à une forte immigration issue des zones rurales avoisinantes. Elle est vite devenue une grande ville industrielle spécialisée dans la production de charbon et dans la métallurgie, symboles de la première révolution industrielle.

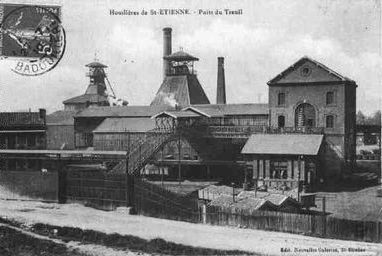

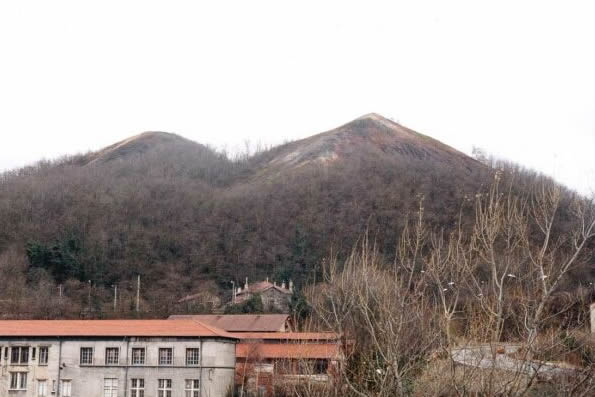

Aujourd'hui, il est devenu difficile de visualiser cette partie du patrimoine stéphanois. Depuis la fermeture du puit Pigeot en 1983, tous les puits de mine ont été comblés, les chevalements ont été détruits et la plupart des terrils (les "crassiers") ont été arasés... Seuls les deux terrils du puit Couriot dominent encore la ville (Cf. photo ci-dessous) grâce à leur intégration dans l'enceinte du Musée de la Mine, secondés par le petit terril de l'Eparre au-dessus de l'autoroute A47 et par le grand "terril fumant" de La Ricamarie.

Plus de deux siècles d'histoire minière ont livré une quantité importante de fossiles qui ont permis de définir l'étage géologique nommé Stéphanien en référence à la ville de St Etienne. Ces fossiles sont essentiellement des empreintes de feuilles ou de troncs (fougères, prêles, sigillaire, lepidodendron, cordaites...) que l'on trouve dans les schistes qui séparent les bancs de houille. Occasionnellement, des fossiles d'animaux bien conservés par la finesse des sédiments ont été trouvés. Il s'agit d'insectes (blattes, odonates tel Meganeura monyi, diptères...) ou d'amphibiens (dont la salamandre Actinodon frossardi) qui ont été ensevelis dans la vase avant d'être fossilisés. Ces trésors dorment aujourd'hui dans les collections de l'école des Mines de Saint Etienne...