Gîtologie

Formation des filons hydrothermaux

Cette page a pour modeste ambition de schématiser les processus de formation des filons hydrothermaux. L'exemple retenu est celui des filons de la grande région "Massif Central Nord et Provence" (Morvan, Beaujolais, Marche, Combrailles, Velay, Maures, Esterel) puisque c'est probablement le mieux connu et le plus représentatif. Le schéma "standard" détaillé ci-dessous présente toutefois l'inconvénient d'être assez "simpliste". Ainsi, j'ai choisi volontairement de privilégier la théorie du "per-ascendo" (fluides remontants) au détriment de celle du "per-descendo" (fluides descendants) qui est pourtant avérée dans certains cas (dépôts gravitaires sur la face supérieure des cristaux). En fait, ces deux théories doivent sans doute être combinées pour expliquer la formation des gîtes hydrothermaux. Durant plus, il ne faut pas oublier que la réalité est souvent plus complexe que la théorie, chaque gisement ayant ses propres particularités.

Etape 1: Fracturation du socle

Juste après l'orogenèse hercynienne (Carbonifère supérieur), de nombreuses failles d'extension (failles normales) se sont formées dans le socle cristallin du Massif Central lorsque ce dernier a commencé à s'affaisser. Ces failles sont pour la plupart à pendage subvertical (~80°) et d'orientation NO-SE ou SO-NE. Les frottements importants au niveau du plan de faille ont souvent transformé les Micas (Biotite et/ou Muscovite) en Chlorite et ont parfois provoqué la formation de brêches de faille composées de blocs broyés. On retrouve donc ces éléments aujourd'hui dans les épontes des filons minéralisés.

Etape 2: Circulations hydrothermales de hautes et moyennes températures

Durant le Carbonifère, la formation de la chaîne hercynienne (comparable à l'Himalaya actuel) a dégagé une énergie considérable qui a provoqué un métamorphisme important et la remontée d'intrusions granitiques. Ces processus ont conduit au dégagement d'une forte chaleur qui a induit des circulations de fluides hydrothermaux de haute et moyenne température. En effet, une forte chaleur (~400°C) provoque le relargage de l'eau contenue dans les roches qui va dissoudre et entraîner avec elle de nombreux minéraux présents en petite quantité dans la roche. La silice (SiO2), abondante dans les roches cristallines, est le plus important minéral dissous et constitue donc la gangue des filons de haute et moyenne température. D'autres éléments solubles à haute température peuvent l'accompagner selon la température et la composition de la roche: étain (Sn), molybdène (Mo), antimoine (Sb), titane (Ti), cuivre (Cu), fer (Fe), etc...

L'eau chaude étant moins dense que la roche, les fluides minéralisés vont remonter vers la surface en suivant les failles existantes (effet de pompe hydrostatique). La température des fluides diminuant au cours de leur remontée, les minéraux vont cristalliser et se déposer sur les parois de ces failles. On aboutit ainsi à la formation d'un filon hydrothermal de haute température qui ne peut se former que durant les orogenèses actives, souvent en périphérie des intrusions granitiques. Ces circulations hydrothermales de haute température obéissent donc à des mouvements exclusivement ascendants alimentés par de l'eau endogène. De tels filons sont essentiellement remplis de Quartz qui peut parfois être associé à des minéraux "métalliques": Pyrite, Chalcopyrite, Galène, Molybdénite, Stibnite, Stannite, Anatase, Rutile, etc... Même s'ils sont plus jeunes (ère Tertiaire) que notre exemple, les filons à quartz des Alpes sont exactement de ce type. Bien qu'ils soient très nombreux, la plupart des filons du Massif Central ont stoppé leur minéralisation à ce stade car la fin de l'orogenèse hercynienne au Permien a arrêté la circulation des fluides de haute température. De plus, beaucoup ne rassemblaient pas les conditions nécessaires (orientation, profondeur...) à la poursuite de leur remplissage durant l'ère Secondaire.

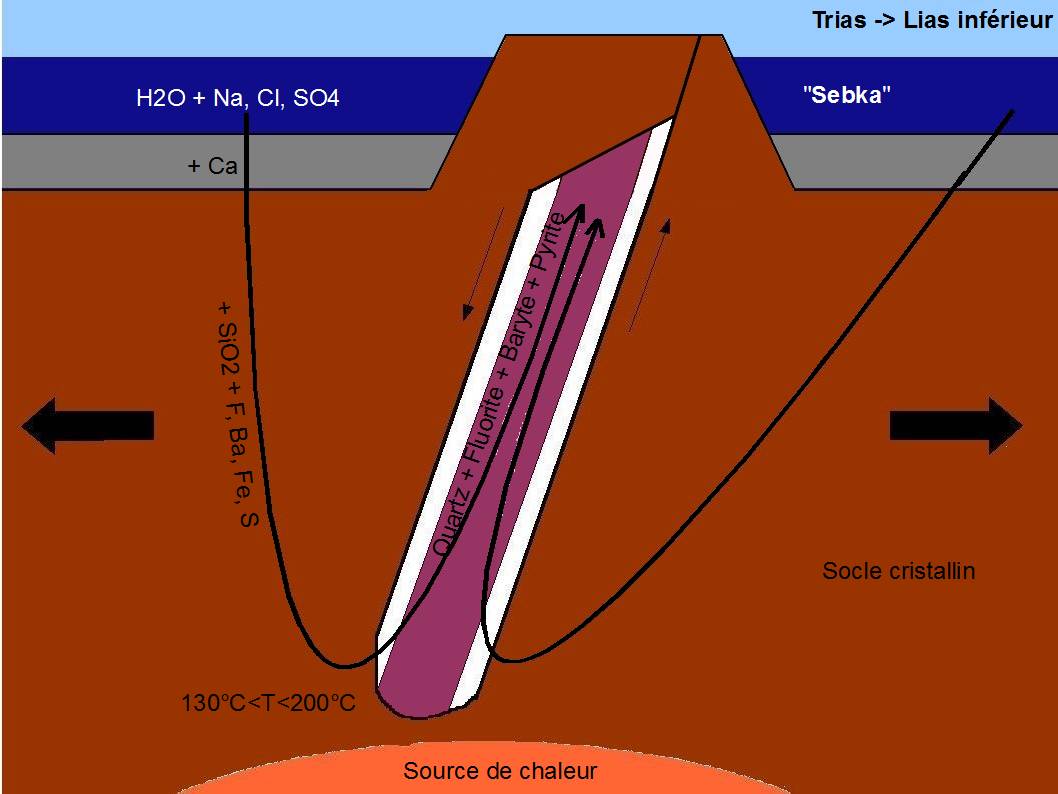

Etape 3: Circulations hydrothermales de basse température (phase 1 dite Fv-v)

Après avoir été intensement érodée durant tout le Permien et le Trias, la chaîne Hercynienne réduite à l'état de pénéplaine est disloquée par l'ouverture de l'océan Thetysien au Trias et au Lias inférieur. En effet, au début de l'ère Secondaire, une phase d'extension succède à la phase de compression de l'ère Primaire. Cette extension provoque l'ouverture des failles normales, entraînant ainsi l'affaissement du socle.

A cette époque (Trias supérieur), des lagunes de saumure (les "Sebkas") s'installent sur le Massif Central. Le socle cristallin va alors être recouvert par des sédiments et de l'eau très salée (Na, Cl, SO4) qui va s'infiltrer par l'intermédiaire de failles et de diaclases. En profondeur, cette eau va être chauffée et va ainsi se charger en éléments solubles à des températures relativement basses (140°C<T<200°C) tels le Potassium (K), le Baryum (Ba), le Fluor (F) et, comme toujours, la Silice (SiO2). Les premiers proviennent de la décomposition des Feldspaths et des Micas tandis que le dernier est issu de la dissolution du Quartz. En se combinant avec ceux apportés par l'eau de mer et les sédiments carbonatés de la surface, ces éléments forment des minéraux (Adulaire, Baryte, Fluorite...) qui vont remonter vers la surface et se déposer sur les parois de failles déjà minéralisées (ou non) durant l'ère Primaire. Ces circulations hydrothermales de basse températures obéissent donc à des mouvements convectifs alimentés par de l'eau exogène. La paragenèse "classique" de cette première phase de basse température se compose de: Fluorite violette/verte + Baryte + Adulaire + Quartz + Sulfures de Fer et de Cuivre (Pyrite, Marcassite, Chalcopyrite...) dominants sur les Sulfures de Plomb/Zinc (Galène et Sphalérite).

Suivant les conditions locales, ce remplissage peut être très abondant, faible ou quasiment inexistant! Dans certains filons (Fontsante, Maine...), une phase à Fluorine verte-blanche (Fv-b) vient se superposer à la phase Fv-v.

Dans la plupart des cas, cette phase s'achève par le dépôt d'une ultime couche de quartz qui vient recouvrir les dépôts précédents. Ce dépôt, qui recouvre ou pseudomorphose souvent des cristaux de fluorine verte ou violette, a ensuite servi de support pour les cristallisations de la phase 2.

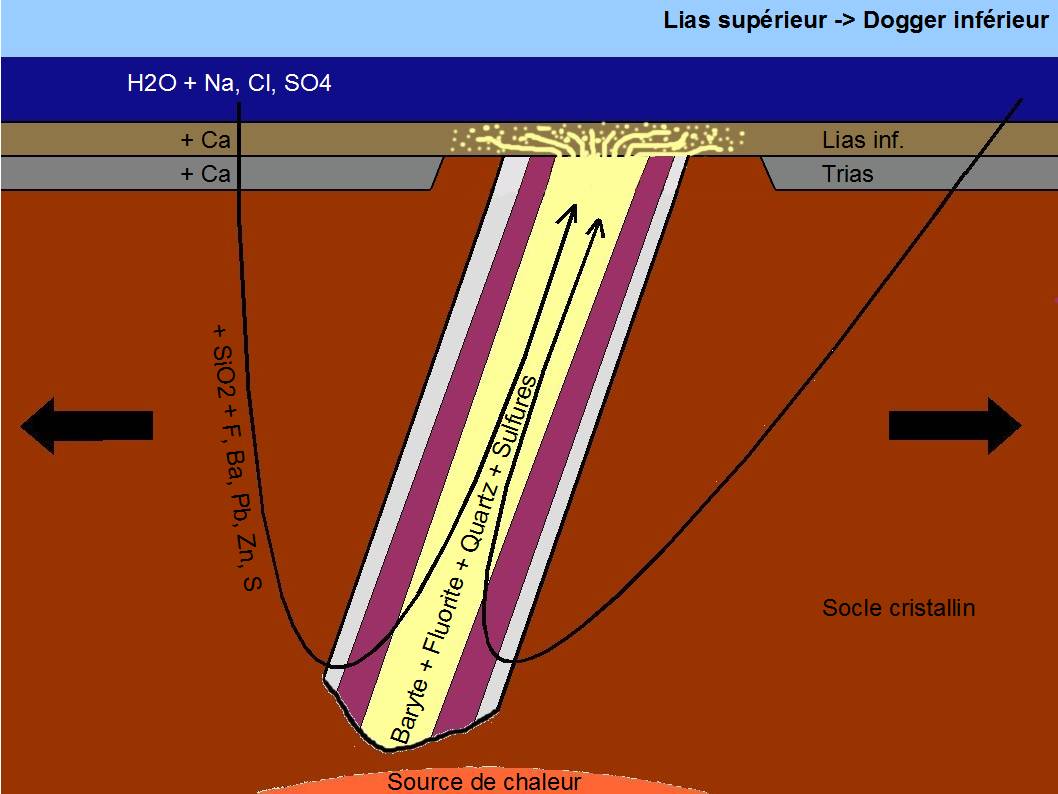

Etape 4: Circulations hydrothermales de basse température (phase 2 dite Fj-Ba)

Au Lias moyen et jusqu'au Dogger, l'ouverture de l'océan Tethysien ralentit avant de se stabiliser. Cette acalmie tectonique freine l'amincissement crustal et entraîne donc une légère diminution de la chaleur dans le socle du Massif Central. A cette époque, ce dernier ressemble à une plateforme continentale recouverte par une mer peu profonde et par des sédiments de plus en plus épais. De telles conditions vont modifier les modalités de remplissage des filons hydrothermaux. En effet, si le principe de circulation convective des fluides reste le même, la baisse graduelle de température (135°C -> 65°C) va modifier leur minéralogie. Ainsi, la fluorite va changer de couleur, la baryte va devenir plus fréquente et les sulfures de fer vont cèder la place à des sulfures d'autres métaux (plomb et zinc principalement).

La paragenèse "classique" de cette seconde phase se compose donc de: Fluorite bleue et/ou jaune + Baryte + Quartz + Sulfures de Plomb et/ou Zinc (Galène, Sphalérite) dominants sur les Sulfures de Fer et de Cuivre.

La plupart des gisements stratiformes de baryte et fluorine se sont également formés durant cette phase, lorsque les fluides minéralisés sont remontés jusqu'en surface et ont "impregné" les sédiments qui recouvraient le socle. Cette phase de remplissage est sujette à de nombreuses variations de composition et de faciès (rapports Fluorite/Baryte et Galène/Sphalérite, couleurs des minéraux, etc...) mais elle est souvent la plus appréciée des collectionneurs car elle fournit régulièrement des cristallisations bien formées. En effet, la faible température des fluides minéralisés a ralenti leur circulation et leur vitesse de refroidissement, facilitant ainsi la croissance des cristaux dans des géodes.

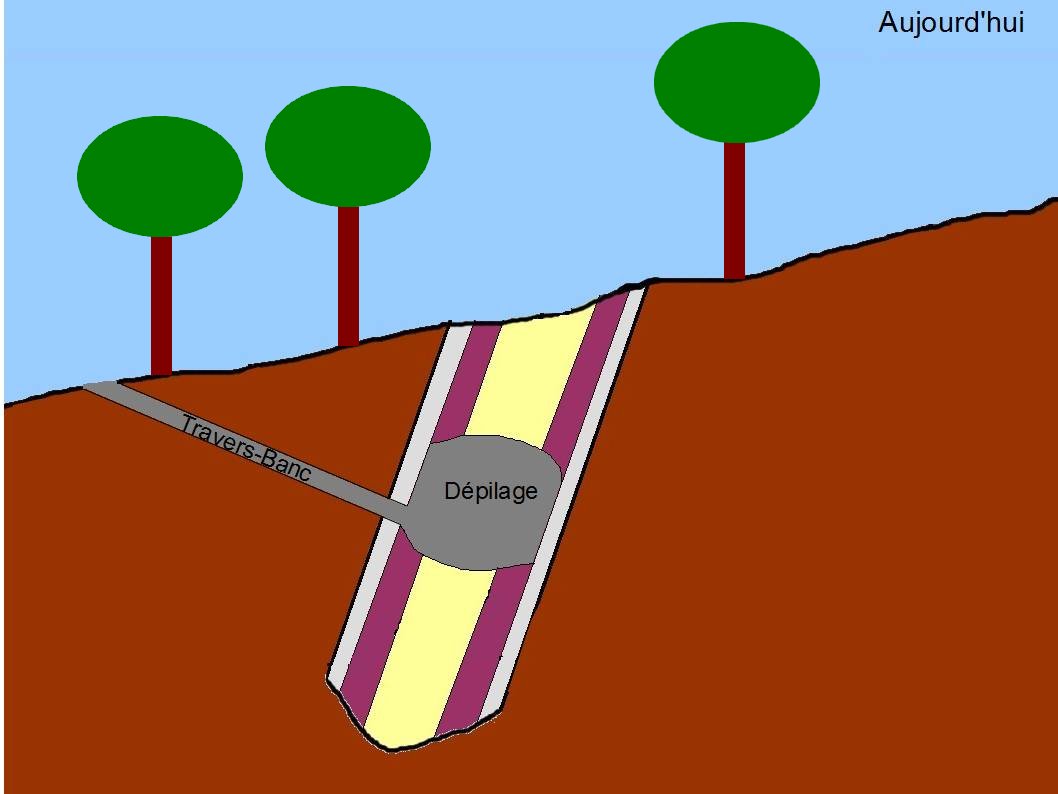

Etape 5: Erosion

A la fin du Crétacé, le début de l'orogenèse alpine provoque la fermeture de l'océan Tethysien et la fin de la plupart des dernières circulations hydrothermales dans le Massif Central. A l'ère Tertiaire, l'orogenèse pyrenéo-alpine atteint son maximum et soulève le socle hercynien. Localement, de faibles circulations hydrothermales vont se réactiver une dernière fois et reminéraliser quelques filons (cas de certains gîtes barytiques et/ou uranifères). Une intense érosion (qui se poursuit encore aujourd'hui) va alors dégager le socle des sédiments qui le recouvrent et mettre à jour les filons minéralisés. Le climat tropical du Tertiaire a favorisé la percolation d'eaux météoritiques dans ces filons, provoquant l'altération des sulfures primaires et la formation de minéraux secondaires:

pyrite -> limonite et goethite

chalcopyrite -> azurite, malachite, chrysocolle, etc...

galène -> pyromorphite, mimétite, cérusite, anglesite, wulfénite, etc...

sphalérite -> smithsonite, hémimorphite, etc...

Les différentes circulations hydrothermales, de la fin de l'ère Primaire à la fin de l'ère Secondaire, ont également déposé des argiles (Chlorite, Kaolinite et Illite qui sont des résidus de l'altération de la roche) dans les anfractuosité des filons. Cela explique pourquoi l'on retrouve souvent aujourd'hui des géodes ou des fissures complètement remplies d'argile parfois gênante pour le minéralogiste.

Jusqu'au milieu du 20ème siècle, les découvertes de filons minéralisés étant toujours dues au hasard. En effet, de nombreux gîtes ont été trouvés par des paysans qui labouraient leurs champs, par des ouvriers qui travaillaient dans une carrière ou même par des bergers qui gardaient leurs troupeaux. Leur attention était attirée par des pierres différentes des autres que l'on appelle des "volantes". Certains sites sont ainsi passés dans la toponymie locale: les "Pierres Blanches" signalent souvent un filon barytique, les "Pierres noires" peuvent indiquer une veine de charbon ou un filon de manganèse tandis que le lieu-dit "le Vernis" se trouve sur un filon de galène (cette dernière était jadis utilisée comme vernis par les potiers).

Aujourd'hui, la recherche de nouveaux gisements de minéraux est une discipline à part entière nommée "gîtologie". Les techniques modernes permettent de trouver des gisements de manière indirecte. La prospection débute par des prélévements d'alluvions qui sont ensuite analysés pour y rechercher des taux anormaux de minéraux. Ces prélèvements ne sont pas effectués de manière aléatoire mais après une étude du contexte géologique de la région à prospecter. Lorsqu'une série d'analyses révèle des taux intéressants, des prélèvements plus nombreux sont effectués sur une maille de plus en plus fine afin de cerner la zone où se situe le gisement. Lorsque ce dernier est localisé, une campagne d'étude est lancée afin d'en déterminer les caractéristiques et le tonnage théorique. Les gisements non affleurants peuvent être étudiés soit directement par des sondages percutants ou carottants, soit indirectement par des mesures électromagnétiques. Ces mesures permettent de détecter et de localiser les anomalies de conductivité du courant électrique dans le sous-sol qui correspondent souvent à des zones minéralisées. Lorsque la taille de la zone à étudier est trop grande (cas des gisements pétrolifères), il est possible d'étudier les variations de la vitesse de propagation des ondes sismiques dans le sol (tomographie). Cette dernière technique se base sur le fait que les zones minéralisées modifient la vitesse de déplacement des ondes car leur densité est souvent différente de celle de leur roche encaissante.

Lorsque ces différentes études se révèlent concluantes, une mise en exploitation peut être envisagée. Les services de l'Etat proposent alors à des sociétés privées de prendre la concession pour une durée limitée et d'exploiter le site pour le rentabiliser. Les géologues cèdent alors la place aux industriels même s'ils vont suivre de près l'exploitation du gisement...